Home Book

February 14, 2022 2025-07-11 23:33Home Book

New Arrivals

Best Sellers

On Sale

The Manusmriti by Pandit Satyaprakash Beegoo

सांख्य दर्शन का सरल भाष्य by डॉ. हरिशचन्द्र

An Introduction of The Atharvaveda by Acharya Krishnakant

An Introduction of The Yajurveda by Dr. Bhawanilal Bhartiya

A Complete Set of All Four Vedas in Sanskrit-English and Transliteration (8 Vols) by Dr. Tulsiram

Vedic Books

Summer’s Best Reads

आर्योद्देश्यरत्नमाला (Aryoddeshya Ratna Mala)

आर्योद्देश्यरत्नमाला (आर्य उद्देश्य रत्नमाला) आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा संवत १९२५ (१८७३ ईसवीं) में रचित एक लघु पुस्तिका है।यह पुस्तक आर्य समाज की स्थापना के २ वर्ष पूर्व लिखी गई थी। स्वामी दयानंद का मानना था कि कई शब्दों और विचारों को सनातन वैदिक धर्म में रूढ अर्थ दे दिए गए हैं जो कि अनुचित हैं। इसी लक्ष्य से इस पुस्तक में यह परिभाषाएँ दी गई हैं

All Time Favourites

जिस करके ईश्वर ही के आनन्द स्वरुप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है ; उसको “ उपासना “ कहते हैं

जिस करके ईश्वर ही के आनन्द स्वरुप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है ; उसको “ उपासना “ कहते हैं

जिस करके ईश्वर ही के आनन्द स्वरुप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है ; उसको “ उपासना “ कहते हैं

जिस करके ईश्वर ही के आनन्द स्वरुप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है ; उसको “ उपासना “ कहते हैं

जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरण आदि दुःख सागर से छूटकर सुखस्वरुप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना “ मुक्ति “ कहती है

जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरण आदि दुःख सागर से छूटकर सुखस्वरुप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना “ मुक्ति “ कहती है

Just Released

-10%

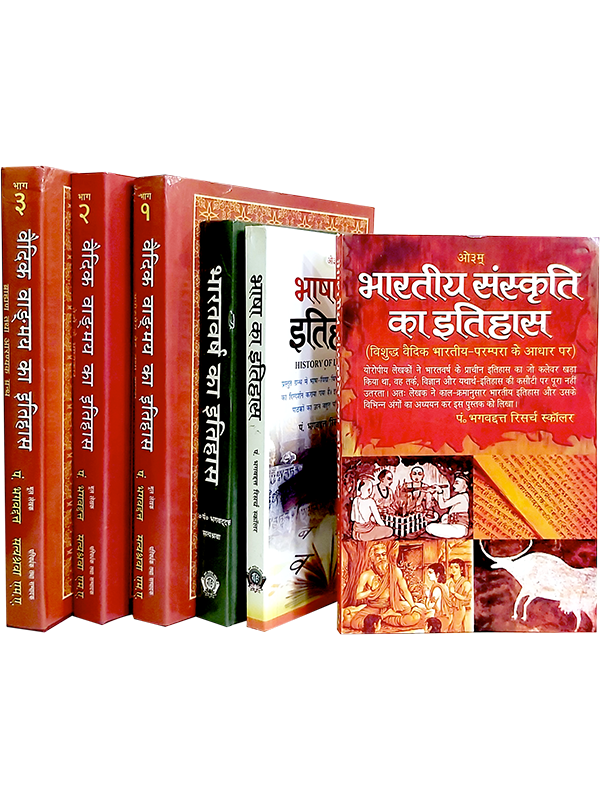

Mahabharat Book(महाभारत पुस्तक)

Satyarth Prakash is the magnum opus of Maharshi Dayanand.

It is a compilation of Maharshi Dayanand’s teachings on religious, social, educational, political and moral subjects. It contains the essence of the Vedic thoughts propounded by the Rishis from Brahma to Jaimini. The main objective of Satyarth Prakash is to present the real form of truth and falsehood before humans, so that they can understand their own interests and disadvantages and be happy by accepting the truth and abandoning the untruth. While Maharshi Dayanand has propounded the true form of Sanatan Vedic Dharma in this book, he has also made an impartial and logical review of the various prevalent sects without making any distinction between own and others.

recommended books

Turn organization into decor with a multi-use, three-tier rack that’s beautiful in any room

coming soon

Turn organization into decor with a multi-use, three-tier rack that’s beautiful in any room

Featured Books

Turn organization into decor with a multi-use, three-tier rack that’s beautiful in any room